目次

- 花粉症と免疫の関係とは

- 免疫機能は「腸で整える」

- アレルギーを悪化させないためのキーワードは「抗酸化」

- 花粉症改善のために避ける食品

- 花粉症になりやすい人・なりにくい人とは?!

- 花粉症の症状別おすすめ漢方とツボ

花粉症と免疫の関係とは

花粉症は、今や国民の約半数が悩んでいるとも言われるメジャーな国民病です。多くの国民を悩ませている花粉症問題に対し政府では2023年4月に花粉症に関する関係閣僚会議が設置され、発症等対策・発生源対策・飛散対策の「花粉症対策の3本柱」が立てられました。具体的には、①予防と症状の軽減:花粉症の重症化を防ぎ、症状を軽減するための施策が含まれます。これには、生活環境の改善や適切な医療の提供が含まれます。 ②医療体制の整備:花粉症患者が地域に関係なく適切な医療を受けられるようにするための体制整備が行われます。科学的知見に基づいた医療の提供が重視されています。 ③情報提供と支援:国民が花粉症に関する正しい情報を入手できるようにし、花粉症にかかった場合には生活の質を維持・向上するための支援体制を整備します。行政として解決へと乗り出しています※2。 花粉症のメカニズムは、免疫システムの過剰反応によって引き起こされます。花粉は通常、無害な物質ですが体内に侵入した花粉がいちど異物(アレルゲン)と認識されると、その次からは、カラダの免疫システムが異物として反応します。鼻や目の粘膜に付着した花粉を異物と認識すると、免疫細胞がIgE抗体(免疫グロブリンE:アレルギー物質に反応する際に産生される免疫系のタンパク質)を産生し、他の免疫細胞を刺激します。刺激された免疫細胞からヒスタミン等の炎症性物質が放出され、これらの物質が血管を拡張し、粘膜のむくみや炎症を引き起こして鼻水・くしゃみ・目のかゆみ等の症状が現れるのです。胃も粘膜で覆われているため花粉症でお腹に症状が現れることもあります。IgE抗体はアレルギー反応に関係する以外にも、寄生虫の感染防除にも関係すると言われています。衛生管理が徹底されている現代では寄生虫の代わりに花粉等の防御にその矛先が向けられているのでしょう。花粉等の外的要因から発生する免疫システムの過剰反応だけでなく、免疫力自体が低下することも花粉症を悪化させる要因になります。免疫力が低下することで些細なことにカラダが反応しやすくなる結果、免疫バランスが崩れます。睡眠不足や食生活の偏り、運動不足などの生活習慣の乱れが免疫力低下に繋がります。日常生活を規則正しく整えること、栄養バランスを考えること、喫煙や飲酒等による体内の刺激を少なくすることを意識し、免疫を維持することが重要です。 ※2政府の花粉症対策免疫機能は「腸で整える」

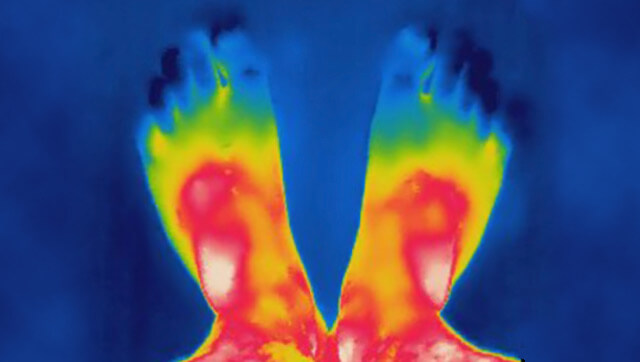

花粉を体内に入れないことはもちろん大切ですが、それでも体内に入ってきてしまう花粉に対して効果的なのがカラダの免疫機能を正常に保つ栄養素を摂り入れることです。腸にはカラダの免疫機能の60%~70%が集中しています。消化管は口から始まり、食道、胃、小腸、大腸、肛門までつながっています。この管はカラダの内側だと思われがちですが、管の両端は外界と接していることからカラダの外側とも言えます。そのため腸は食べ物だけでなく口から侵入した病原菌やウイルスも一緒に取り込んでしまうのです。そのため病原菌と闘うために、腸には免疫機能が多く備わっているのです。そこで腸の免疫バランスを整えること、つまり腸内環境を整えるために、食事に気を配ることが大切です。免疫力を落とさないために大切なことの一つとして体温を落とさないことが挙げられます。体温は1℃下がると免疫力が約30%低下すると言われています。体温を落とさないためには、食材に含まれる「ファイトケミカル」という物質が効果を発揮します。ファイトケミカルとは植物が自己を守るために生まれた物質であり、植物にとって有害なものからガードするために作りだされた色素、香り、辛味、ネバネバなどの成分のことを指します。人間でいうと免疫力そのものに値します。さらに免疫バランスを維持する栄養素であるビタミンDや、腸内環境を整える発酵食品や食物繊維を多く含む食材もおすすめです。免疫力は低いと外的要因に立ち向かえなくなりますが、高すぎるとカラダを守るはずの免疫が自身を攻撃することもあります。つまり、免疫バランスを「整える」意識を持ち、いろいろな栄養素をバランスよく摂取することが最も重要です。 <ファイトケミカルを含む成分と食材の例> ・ショウガオール 生のショウガに含まれる辛味成分が80度以上で加熱されることで変化した成分。生のショウガにはあまり含まれていません。漢方の生薬でいう「乾姜(かんきょう)」は加熱後に乾燥させショウガオールを増加させたものと言えます ・アリシン(硫化アリル) にんにくや玉ねぎに含まれる香気・辛味成分で刺激臭があります。免疫の向上や滋養強壮効果があり、体内に入ってきた菌を死滅させる殺菌効果もあります。 <免疫機能を調整するビタミンDを含む食材とは> ビタミンDは体内にウイルスや細菌が侵入した際などに、必要な免疫機能を活性化させたり、過剰な免疫反応を抑えたりして、免疫機能を調節してくれる栄養素です。 ・主な食材:魚、きのこ、海藻類、チーズ類<腸内環境を整える発酵食品とは> 発酵食品には、乳酸菌をはじめ人間のカラダにとって有益な菌が含まれています。これらの菌は善玉菌と呼ばれ、体内への病原体の侵入を防ぐ免疫細胞を活性化させ、腸内環境を整える効果が期待できます。

・主な食材:納豆(乳酸菌、納豆菌)、甘酒(麴菌)、にごり酢、ナタデココ(酢酸菌)、漬物(乳酸菌)、ヨーグルト・チーズ(乳酸菌)

アレルギーを悪化させないためのキーワードは「抗酸化」

アレルギー反応を増幅させる原因として活性酸素の存在が知られています。活性酸素とは呼吸によって取り込んだ酸素の一部が通常よりも活性化した状態のことです。一言で言うと、物質を酸化(サビ)させる力が非常に強い酸素のこと。活性酸素は殺菌力がとても高いので、細菌やウイルス、有害な物質などを撃退するという役割がありますが、増えすぎると、正常な細胞や遺伝子まで攻撃してしまいます。現代人はストレスが多いことに加え、喫煙、飲酒、食品添加物、農薬や化学物質等さまざまな影響を受けて活性酸素過多になっていると考えられます。そのため活性酸素の過剰な発生や働きを抑制する抗酸化作用のある栄養素を摂り入れる食生活の工夫が大切になります。ビタミンA、C、Eはどれも抗酸化効果がある栄養素ですが、特にCとEはセットで摂ると効率的で、ビタミンCは抗酸化によって壊れてしまったビタミンEを再生してくれる働きがあります。さらに花粉症を引き起こす物質の生成や働きを抑えるDHAやEPAと呼ばれるオメガ3系脂肪酸、抗酸化酵素の構成成分となるミネラルである亜鉛、抗酸化作用や抗炎症作用のあるポリフェノールやフラボノイドを多く含む食品も積極的に摂りましょう。<抗酸化の作用のある栄養素と食材の例>

- ・ビタミンA(豚・鶏レバー、ウナギ、海藻類、バター、モロヘイヤ、にんじん)

- ・ビタミンC(赤・黄ピーマン、ゴーヤ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、キウイ、いちご、オレンジ、レモン、さつまいも、ローズヒップ)

- ・ビタミンE(アーモンド、ヘーゼルナッツ、かぼちゃ、鮎、ウナギ、大根の葉)

- ・亜鉛(牡蠣、しらす、しじみ、カシューナッツ、木綿豆腐、エンドウ豆、切干大根)

- ・オメガ3系の油(青魚、アマニ油)

- ・ポリフェノール(緑茶、甜茶、ハーブ<ネトル、ローズヒップ、エルダーフラワー>)

- ・フラボノイド(ブルーベリー、黒ゴマ、ケルセチン<玉ねぎ、りんご>、ルチン<そば>)

血液検査の項目にある「LDL」は悪玉コレステロールの数値。「低いほうが優秀」という認識がありますが、低すぎることで炎症を抑えきれずに免疫が低下するという逆説的なことが起こります。「血小板」の数値が高い場合もカラダの炎症が起きやすい可能性があります。炎症を起こしにくくさせるために、ビタミンやミネラルをバランスよく摂りましょう。

<PR>

花粉症改善のために避ける食品

花粉症のためには「何を摂るか」も大事ですが、「何を避けるか」という考え方も重要です。基本的に炎症を誘発しやすい次の4つのカテゴリーについては、花粉症の季節は特に避けることをおすすめします。 ①グルテン(小麦)・カゼイン(乳製品) グルテンやカゼインが花粉症に直接的な影響を与える訳ではありませんが、小麦粉に含まれるグルテン、および牛乳に含まれるカゼインを消化しにくい体質の方は、消化不良や炎症により腸内環境の悪化を引き起こし、免疫力が低下することで間接的に花粉症の症状を悪化させる可能性があると言われています。 ②オメガ6系の油 オメガ6脂肪酸は大豆油やコーン油、ごま油などの身近な植物性油脂のほかに、リノール酸はカップ麺などのインスタント食品、ポテトチップスなどのスナック菓子にも多く含まれています。オメガ6脂肪酸自体がカラダに悪いということではなく、近年の日本人の食生活で過剰摂取の傾向があり、摂り過ぎることでカラダの中で炎症反応を起こすことが懸念されています。 ③砂糖、糖質 砂糖の消費が増えると、血糖値が急激に上昇します。この急激な上昇が免疫系のバランスを崩す可能性があります。花粉症の人は既に免疫系が敏感なため、このような状態が症状を悪化させる要因となります。 ④高脂肪食・アルコール 高脂肪食は内臓脂肪がつきやすく、内臓脂肪は炎症を誘発するため花粉症の症状を強めてしまう可能性があります。アルコールは血管を拡張させ粘膜に刺激やむくみを生じさせます。花粉症になりやすい人・なりにくい人とは?!

どうして花粉症を発症してしまう人と、全く平気な人がいるのでしょうか。現在考えられているのは主に次の3つ特徴があります。 花粉症になりやすい人の特徴とは… ①遺伝的要因がある 花粉症の発症には、遺伝的な体質が影響すると考えられています。例えば家族や親戚に花粉症の人がいる、食物やハウスダスト、動物の毛にアレルギー反応を示すなど、花粉以外の物質にアレルギー反応を示す人がいる場合、アレルギー体質が遺伝し、花粉症を発症する確率が高くなると考えられています。但し、必ずしも発症するわけではありません。アレルギーの予防には、適切な生活環境の整備や早期の対策が重要です。 ②花粉にさらされている環境にいる 花粉にさらされた量が多ければ多いほど、花粉症を発症する率が上がると言われています。花粉症は、花粉がカラダに入って異物として認識されて抗体が作られ、その量があるレベルに達すると発症すると考えられています。 ③生活習慣に問題がある 食生活の欧米化や食習慣の乱れ、睡眠不足や運動不足、喫煙、飲酒など、カラダへの刺激が多い生活習慣を送っていることで花粉症リスクが高くなります。 では花粉症にならない・悪化しないために、どのような行動をしたらよいのでしょうか? <行動のポイント> ① 花粉をできるだけ回避し、家に持ち込まない 花粉対策には、マスクやメガネが定番です。外出時には花粉が付きにくい素材の服を選ぶことも重要です。表面がツルツルした素材は、花粉が付きにくい傾向にあります。そして服や髪に付着した花粉を家に入る前に外で払い持ち込まないように心掛けましょう。 ②免疫機能を保つための生活習慣(栄養・睡眠)を意識する 腸内環境を整える食生活に加え、充分な睡眠は、カラダの細胞を修復し疲労回復を後押ししてくれる成長ホルモンの分泌を促します。さらに免疫システムを正常に維持することに繋がります。 ③レジリエンス(ストレスや逆境に負けない力)を高める “笑うと免疫力がアップする”と言われ、免疫機能がメンタルに関与することはよく知られています。腸は脳(メンタル)と双方向に影響し合う「脳腸相関」があります。怒りの表現として「腸(はらわた)が煮えくり返る」、納得するという意味の「腑(ふ)に落ちる(腸は五臓六腑の六腑の1つ)」といった言い回しでも感情や思考が腸と密接に関係していることが分かります。笑顔になれるストレス解消法を持つことも大事なことです。花粉症の症状別おすすめ漢方とツボ

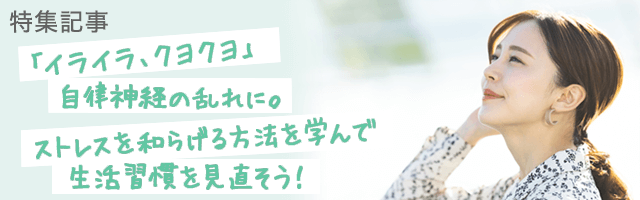

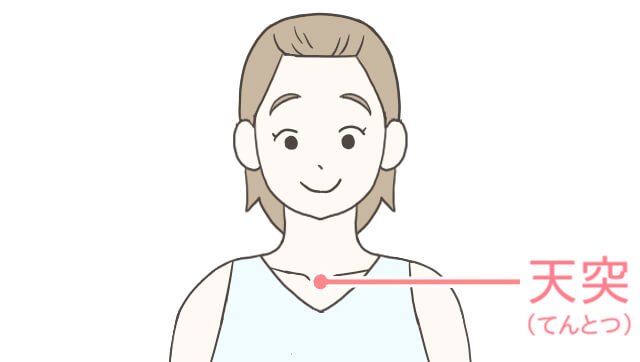

東洋医学では花粉症という考え方ではなく症状や体質に応じた処方でつらい症状を緩和させていきます。症状として多い鼻炎はアレルゲンなどの外的要因だけでなく、カラダの体質である内的要因が関わってくると考え、鼻水のもととなる水分の代謝を改善し症状を抑え、アレルゲンに対し抵抗力を高めていきます。症状に応じた漢方薬の処方とおすすめのツボをご紹介します。 ※空腹時や飲酒後、妊娠中、血圧上昇時、体調不良のときはツボへの刺激は避けてください。押し方:中指の先をツボに当てた状態から鼻の方向に向かって1分程度、押したり離したりを繰り返し指圧します。

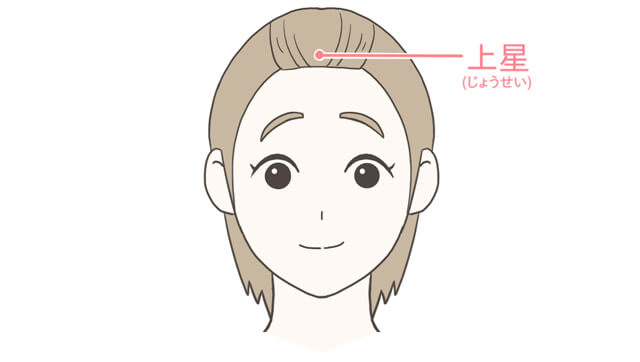

押し方:人差し指1本などを使って、下向きにゆっくり数秒かけて押していき同じ秒数かけて緩めると効果的です。息を吐いたときに指圧し、息を吸うときに緩めるなど呼吸に合わせるのがコツです。 ※強く押しすぎると息苦しくなる可能性があるので力加減は注意しましょう。

<PR>

-

- カラダの余分な水の排出を促し、花粉症の症状を緩和する

小青竜湯(しょうせいりゅうとう)

- 詳しく見る

那須久美子 広告会社、大手化粧品会社宣伝部にてCM、雑誌等の広告制作に携わる。 その後フリーランスとしてバレエ講師、ピラティスマスターストレーナー、ヨガセラピスト、介護予防運動指導員として老若男女への伝える仕事に従事。 企業や官公庁での健康アドバイザーや研修講師も務める。 国家資格キャリアコンサルタントとしては企業内障害者ジョブコーチを経て自治体事業の就労支援プログラム講師とカウンセラーを兼任。 現在は就労支援事業の現場統括責任者を務める傍らキャリアコンサルタントのスクールにおいてオウンドメディアの監修も担当。 ・ヘルスケアデザイナー ・バレエティーチャー ・ピラティストレーナー、ヨガセラピスト ・アスリートキャリアコーディネーター ・国家資格キャリアコンサルタント ・漢方アドバイザー ・介護予防運動指導員 HP:https://www.kandworks.com/about