目次

自分では分かりにくい口臭。もしかして、臭っているかな?と気にされている方は多いですよね。漢方では、ハミガキで口の中をきれいにしても解決しない口臭の原因は、カラダに溜まった熱が原因と考えています。臭いの特徴、口臭以外にみられる特徴から口臭を引き起こす「カラダの熱」のタイプ別に、口臭対策におすすめの食事や食材、生活ポイントなどをアドバイスします。自分の口臭をチェックする方法

口臭の原因は、歯や歯茎、舌などの口腔内の細菌が食べ物のかすなどを分解することで発生する臭いガスです。自分の口臭をチェックするには、以下の方法があります。 舌の上の部分を専用歯ブラシなどでこすり、その臭いを嗅ぐ。舌の上には細菌が多く付着しているため、口臭の状態を判断できます。 歯と歯茎の間を歯間ブラシやフロスを使って、その臭いを嗅ぐ。歯と歯茎の間には食べ物のかすが溜まりやすく、口臭の原因になります。 唾液をコップなどに吐き出し、その臭いを嗅ぐ。唾液は口腔内の乾燥を防ぎ、細菌の増殖を抑える役割がありますが、唾液自体にも細菌が含まれているため口臭の原因になります。 以上の方法で自分の口臭をチェックすることができます。もし気になる場合は、歯科医や専門医に相談することをおすすめします。寝起きの口臭はどうして起こるの?

寝起きの口臭は、主に口の中の細菌が原因で起こります。 細菌は、歯や舌に付着した食べ物のかすなどを分解して、悪臭を発するガスを生成します。寝ている間は、唾液の分泌量が減って口の中が乾燥しやすくなります。唾液には、細菌の活動を抑える様々な物質(リゾチーム・ペルオキシダーゼ・免疫グロブリン・ラクトフェリンなど)が含まれます。細菌の活動を抑えたり、洗い流したりする作用があるので、唾液が少なくなると細菌が繁殖しやすくなります。また、寝ている間は口を閉じていることが多いので、口の中にガスが溜まりやすくなります。これらのことが、寝起きの口臭を強くする要因となります。 寝起きの口臭を防ぐためには、寝る前に歯磨きや舌磨きをしっかり行うことが大切です。これによって、細菌の餌となる食べ物のかすや舌苔を減らすことができます。また、寝る前に水分を摂ることも効果的です。水分を摂ることで、口の中を潤わせたり、唾液中の細菌を流したりすることができます。さらに、寝ている間に口呼吸をしないようにすることも重要です。口呼吸をすると、口の中が乾燥しやすくなります。口呼吸を防ぐためには、日中は口を閉じ、意識して鼻呼吸をすることが大切です。就寝中は、呼吸を自分でコントロールすることができませんので、加湿機能のあるマスクを着用して乾燥を防いだり、唇の両端にハの字形にテープを貼って物理的に口が開くのを防いだりする方法があります。ベッドサイドに水を置いて水分を摂れるようにするなど工夫も必要です。なお、枕の高さや寝姿勢を調整したりするなどもおすすめです。また、チンストラップやマウスピースなどの医療器具もあります。 慢性的に鼻でうまく呼吸ができないときは、耳鼻咽喉科に相談しましょう。鼻炎やアデノイド肥大などがある場合は、治療で口呼吸が解決する可能性があります。 寝起きの口臭は、時間帯によっても強さが変わります。一般的には、早朝にかけて最も強くなります。この時間帯は体温が低下して代謝が落ちるため、気も滞りやすくなります。気とは漢方医学でいう生命エネルギーのことで、気が滞ると体内の老廃物や毒素が排出されにくくなります。これらの老廃物や毒素も口臭の原因となります。したがって、寝起きの口臭は時間と気の関係にも影響されます。 また、寝起きの口臭には個人差があります。人によっては特に強い口臭を発する場合もあります。これは、体質的な要因が関係しています。例えば、唾液分泌量が少ない人や歯周病や虫歯などの歯科疾患を持つ人は口臭が強くなりやすいです。また、胃腸機能や肝機能などの内臓機能が低下している人も口臭が強くなりやすいです。これらの人は、寝起きの口臭だけでなく、日中の口臭も気になる場合があります。そういった人は、臭いを消すだけでなく、根本的な原因を改善する必要があります。空腹時の口臭の原因と対策

空腹時には唾液の分泌が減少し、口内の細菌が増えやすくなるため、口臭が強まる可能性があります。また、胃や肺から発生する臭いガスも空腹時の口臭の一因と考えられます。空腹時には、胃の中に食べ物がないため膵液が分解され、その過程で悪臭を発するガスを生成します。このガスは、食道を通って口から出たり、血液に吸収されて肺から呼気として出たりします。また、空腹時には血糖値が低下し、体はエネルギー源として脂肪を分解します。その際に発生するケトン体という物質も、血液や呼気から口臭の元となります。 空腹時の口臭を防ぐためには、以下の対策が有効です。- ● 空腹を長く我慢しないで、規則正しく食事をすること。食事は消化しやすく、栄養バランスの良いものを選ぶこと。

- ● 食事の間隔が空く場合は、水分補給やガムなどで唾液の分泌を促すこと。唾液には、胃酸や細菌を中和したり洗い流したりする作用があります。

- ● 口臭予防用の歯磨き粉やマウスウォッシュなどで口腔内を清潔に保つこと。歯磨きは食後だけでなく、就寝前や起床後も行うこと。

- ● 胃や肺の病気が疑われる場合は、早めに医師に相談すること。胃酸過多や胃潰瘍などの胃病や、喘息や肺炎などの肺病は、口臭の原因になる可能性があります。

夕方に口臭が強くなる理由と予防法

夕方に口臭が強くなる原因は、主に口の中の細菌や血液中の物質にあります。口の中の細菌は、歯や歯周ポケット、舌苔などに付着して、食べ物や唾液を分解して臭いガスを発生させます。夕方は、昼間に食べたものが口の中に残りやすく、唾液の分泌量も減って乾燥しやすいため、細菌が増えやすい時間帯です。また、血液中には、空腹時や運動後などに発生するケトン体という物質があります。ケトン体は、エネルギー源として脂肪を分解する際に生成される物質で、血液から呼気に移行していくため口臭の原因になります。夕方は、昼食から時間が経って空腹感が強くなったり、仕事や家事で疲れたりすることで、ケトン体が多くなりやすい時間帯です。 夕方に口臭が強くならないようにするためには、以下の予防法が有効です。- ● 歯磨きや舌磨きをこまめに行うこと。歯磨きは食後だけでなく、間食の後も行うことが望ましいです。舌磨きは舌苔を除去することで細菌の温床を防ぎます。

- ● 水分補給やガムなどで唾液の分泌を促すこと。唾液には、細菌の活動を抑えたり洗い流したりする作用があります。水分補給は無糖の水やお茶などがおすすめです。

- ● 食事の間隔を空けすぎないこと。空腹時にはケトン体が増えるため、間食は低カロリーで栄養バランスの良いものを選びましょう。

- ● 口臭予防用の歯磨き粉やマウスウォッシュなどで口腔内を清潔に保つこと。歯磨き粉やマウスウォッシュには、殺菌作用や消臭作用のある成分が含まれています。

- ● 歯科医や専門医に相談すること。歯周病や内科的な疾患などが口臭の原因になる可能性もあります。

口臭の原因「カラダの熱」タイプを知ろう!

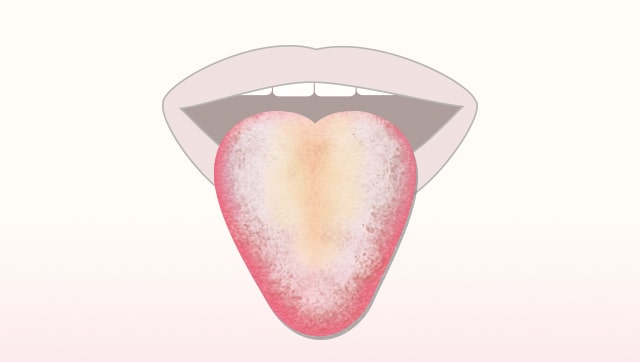

漢方で捉える口臭の原因となる「カラダの熱」タイプは大きく3タイプあります。 ●胃腸タイプ ●イライラ・不眠タイプ ●乾燥・ほてりタイプ それぞれの特徴をみて、あなたに当てはまる熱タイプをみてみましょう。すべての症状が出るという訳ではありません。該当するものが多いかチェックしてみてくださいね。 ■口臭の原因「胃腸タイプ」の特徴 口臭の特徴 発酵したような臭いの口臭 口臭以外に見られる症状 ・口の中がネバついて気持ちが悪い ・歯茎が腫れやすい、出血しやすい ・唇が荒れやすい ・食欲旺盛で、つい食べすぎてしまう ・お腹にガスが溜まる、便秘もしくは軟便 ・ゲップ、胃痛、胸焼けが気になる ・冷たい飲み物が好き ・顔色に赤みが強い 舌の特徴 舌全体が赤い、中心に黄色っぽい苔(べっとり取れにくい苔)

<PR>

口臭対策で、もう口を隠さない!

あなたは何タイプは何でしたか?それぞれのカラダの熱タイプ別の食事や生活ポイント口臭対策 ■口臭対策「胃腸タイプ」へのアドバイス 偏食や過食、夜遅い時間の食事など不規則な食生活で、胃腸に負担のかかる生活をしていませんか?胃腸の負担が増えることで、口から取り入れた食べ物の消化吸収・排泄の働きが追いつかない状態に。私たちのカラダもたくさんの仕事をこなそうとして懸命に働くとポカポカ温かくなって汗をかくように、漢方でも胃腸のオーバーワーク状態が続くことで「胃熱(いねつ)」が生じると考えられています。胃腸タイプの口臭は、消化されない食べ物が胃腸に停滞することで発酵したような匂いがします。「胃熱」をひどくする習慣にはお酒やタバコ、ストレス、食事では油分や塩分、トウガラシや生姜など香辛料の摂りすぎがあります。長芋、ハトムギ、豆腐、ゴボウ、冬瓜、生の大根など、カラダの熱を冷ますとされる薬膳食材を取り入れることもオススメです。 食事の栄養バランスに気をつけることと同時に、遅い時間の夕食にも注意が必要です。夜遅くに帰宅して、夕食から寝るまでの時間を空けることができないという人は、揚げ物等油分の多いものや味付け濃いもの、消化に悪いものは避け、食事量も少量にとどめましょう。食材もなるべく細かく刻むこと、食べるときはよく噛むことで胃腸に負担がかかりにくくなります。胃腸の仕事量が多くなることで、睡眠の質が悪くなったり、翌朝の胃の不快感にもつながります。朝食は1日のスタートに必要なエネルギー補給の意味合いがあります。翌日の朝食を気持ちよく食べられることを第一に考えて、。夕食は消化に良いものを少量とることを心がけましょう。 また、胃熱を解消するには便通を良くすることも大切です。朝は慌ただしくなりがちですが、なるべく時間に余裕を持って行動し、規則正しい排便習慣をつけましょう。<PR>

- 便秘・コロコロ便が気になる方に

お通じの悩みに効果的な漢方の選び方

- 詳しく見る

<PR>

- ストレスで眠れない、喉のつかえ感がある方に

ストレスの症状に効果的な漢方薬とは?

- 詳しく見る

<PR>

- 冷えやほてりにお悩みの方に

更年期の症状に効果的な漢方の選び方

- 詳しく見る

<PR>

- あなたの症状にあった漢方薬を探そう!

症状から探す – 漢方セラピー

- 詳しく見る