一般的に「胃腸」に使われる漢方薬

【漢方薬名解説】

胃苓湯(いれいとう)

公開日:2018年08月01日最終更新日:2025年06月20日

目次

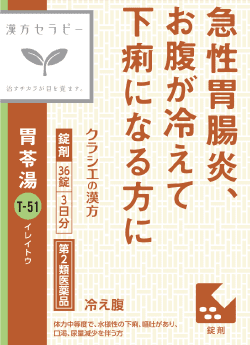

急性胃腸炎、お腹が冷えて下痢になる方向けの漢方薬「胃苓湯」

漢方では、煮炊きするのに火が必要なのと同じように、胃腸で食べ物を消化するためには熱が必要だと考えます。冷たい飲食物をとり過ぎると、必要な熱が奪われてしまうため、胃腸のはたらきをそこなってしまうのです。また、熱がないと水分を動かすこともできないので、おなかが水っぽくなり、下痢や軟便が多くなります。

医薬品の「胃苓湯(いれいとう)」は、使用することで余分な水分を排出するとともに、水っぽくなった胃腸を乾かすという考え方の処方です。下痢や軟便などを止めるのではなく、原因をとり除くことで改善していくお薬です。

効能・効果

体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症:食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

配合生薬(成分・分量)

成人1日の服用量12錠(1錠305㎎)中

胃苓湯エキス…1920mg

ソウジュツ・コウボク・チンピ・チョレイ・タクシャ・ビャクジュツ・ブクリョウ各1.5g、ケイヒ1.2g、タイソウ・ショウキョウ各0.9g、カンゾウ0.6gより抽出。

添加物としてタルク、クロスCMC-Na、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

成分に関連する注意

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |

|---|---|---|

| 成人(15才以上) | 4錠 | 3回 |

| 15才未満7才以上 | 3錠 | |

| 7才未満5才以上 | 2錠 | |

| 5才未満 | 服用しないこと | |

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

注意点・副作用

使用上の注意

- 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚 発疹・発赤、かゆみ - 1カ月位(急性胃腸炎に服用する場合には5~6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管方法

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりしめて保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限のすぎた商品は、服用しないでください。

(5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

製品情報

急性胃腸炎、お腹が冷えて下痢になる方に

胃苓湯エキスEX錠クラシエ

第2類医薬品

胃苓湯(いれいとう)

体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症:食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

一般的に「胃腸」に使われる漢方薬